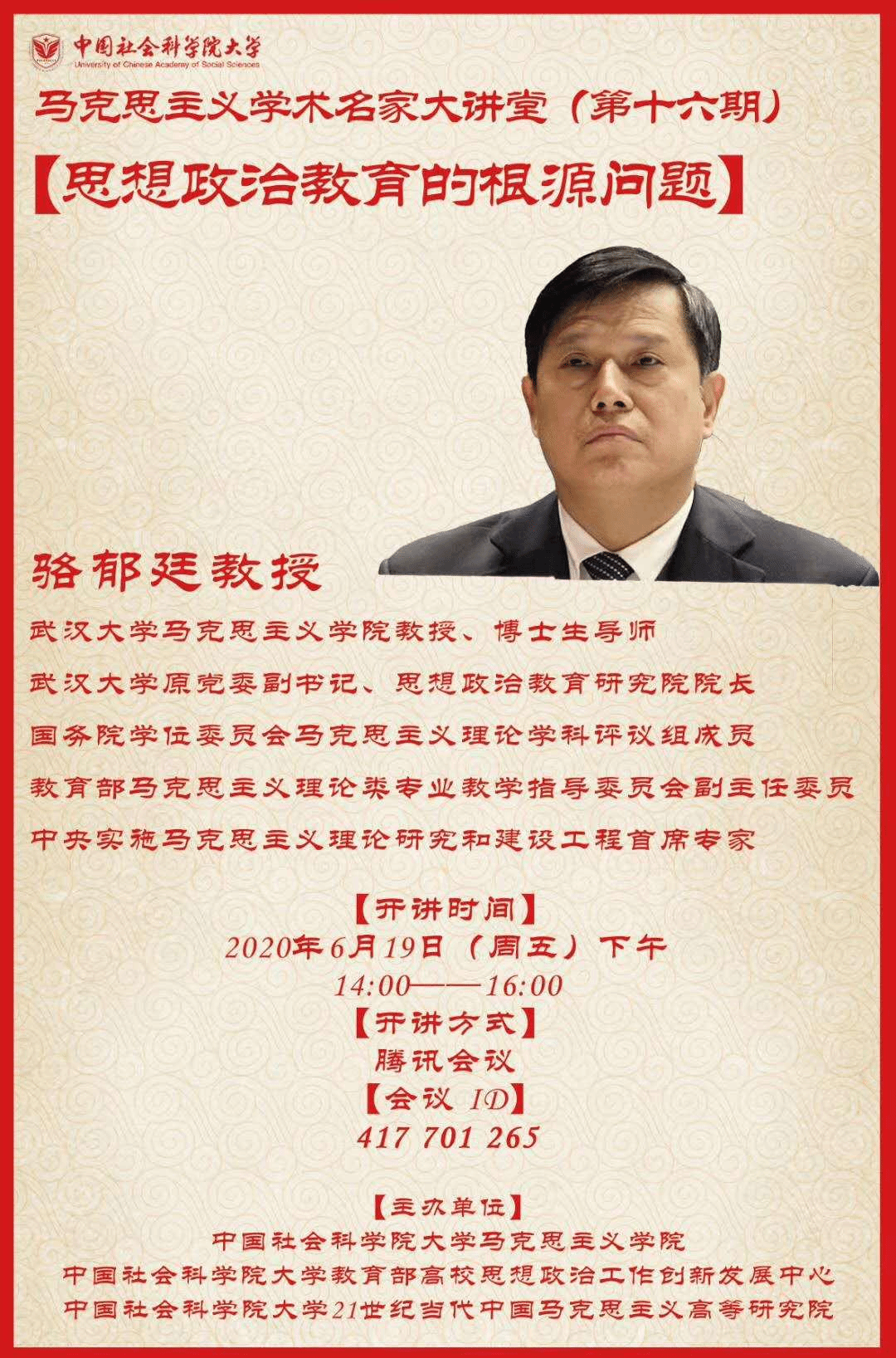

6月19日下午14时,社科大马克思主义学术名家大讲堂第十六讲,也是本系列讲座的最后一讲在线上如期开讲。本次讲座邀请到了武汉大学马克思主义学院教授、博士生导师,武汉大学原党委副书记、思想政治教育研究院院长,国务院马克思主义理论学科评议组成员,教育部马克思主义理论指委会副主任委员、中央马工程首席专家骆郁廷教授。讲座由我校马克思主义学院副院长王维国主持,马克思主义学院本硕博师生及校外师生近三百人聆听报告。在本次讲座中,骆教授分别从思想政治教育是客观的实践活动,思想政治教育的认识根源、实践根源、价值根源四个方面阐述了思想政治教育的根源问题。

首先,骆教授指出,思想政治教育是客观的实践活动,是不以人的意志为转移的客观产生和存在的社会实践活动、是通过改造主观世界来改造客观世界的特殊的社会实践活动,是社会实践活动的重要组成部分。思政教育通过改造主观世界来激发人的主观能动性,最终实现对客观世界的改造。思想政治教育以其客观性、特殊性、关键性,在整个人类社会的发展历程中起着必不可少的关键作用。

骆教授强调,思想政治教育的主体是一定的阶级和集团,出发点和落脚点是实现一定阶级和集团的政治目的从而最终实现其根本经济利益。离开了思想政治教育,一定的阶级和集团就无法形成自觉地阶级和集团意识,无法凝聚本阶级和集团的力量。此处骆教授以马克思对无产阶级在历史上存在的两种状态,即自在阶级和自为阶级为例,表明马克思主义诞生后,用马克思主义武装头脑的工人阶级才真正认识到资本主义社会的发展规律与自身承担的消除受剥削压迫的社会条件、夺取国家政权的历史使命,从而最终成为自为阶级。

骆教授还强调,思想政治教育能够通过促进人的思想变革与观念的现代化,从而促进社会的存在、转型与发展。此处骆教授以新中国成立以来,特别是改革开放以来取得的巨大成就为例,阐明了中国特色社会主义的顶层设计对中国社会发展的巨大推动作用。

其次,骆教授探究了思想政治教育的认识根源问题。他指出,思想政治教育根源于人们认识活动的内在需要、解决认识过程中主客观的矛盾,思政教育的一项重要任务就是要引导人们正确地解决主客观的矛盾,使主观正确反映客观,形成正确的思想认识。在此,骆教授举了目前西方意识形态对人们思想影响的例子——近年来,西方陆续提出了“文明冲突论”、“中国威胁论”、“普世价值论”、“民主和平论”、“美国优先论”等等,形成了典型的霸权理论。对此,我们需要进一步加强思想政治教育,排除错误思潮对人们思想的误导和干扰,发挥思想政治教育在认识层面的积极作用,即引导人掌握正确的方法论,树立正确的世界观、人生观、价值观。

随后,骆教授探究了思想政治教育的实践根源。他指出,思想政治教育根源于社会实践活动的客观需要,要使人的社会实践活动由自觉的意识指导,就要加强思想政治教育,提高认识能力和水平,把握社会实践活动的客观条件、特点规律和目的要求,形成规律性认识,用以指导实践活动;社会实践活动也是将精神力量转化为物质力量的过程,要做好这一过程,就要加强思想政治教育,使理论指导实践、理想引导实践,发挥意识对实践的能动反作用;社会实践活动的主体是人,只有加强思想政治教育、形成思想共识和情感归属,才能增强群体的凝聚力、创造力、执行力,从而使社会实践活动成为发挥人民群众主体作用和本质力量的创造性历史活动。

最后,骆教授探讨了思想政治教育的价值根源。他强调,思想政治教育存续和发展的重要根源之一,还在于其价值根源,即思想政治教育能满足一定主体的价值需要,维护和实现主体的利益。思想政治教育不是不讲利益,而是为了实现一定的利益产生、发展起来的。价值涉及到主体需要和被满足的关系,此处骆教授以现代社会经济、政治、文化、社会、生态全面发展的需要为例,揭示了“五位一体”战略布局、全面协调可持续发展要求等制度设计的合理性。

总而言之,思想政治教育的产生、存在和发展,根源于人们的认识活动,根源于社会实践活动,最根本的根源于人们的价值实现活动,根源于人们的物质利益。因此,要以阶级主客观矛盾为切入点,以解决思想与行动的矛盾为重点,以解决需要与满足的矛盾为落脚点,从根本上加强和改进思想政治教育。

在讲座最后,骆教授还就“共产主义社会是否还存在思想政治教育活动”、“思想政治教育工作同学科建设的关系”、“高校思政与马理论本科专业的建设”等问题同与会师生进行了探讨,骆教授精辟的见解、深厚的学术功底令广大师生受益匪浅。本次讲座吸引了校内外大量师生参与聆听,反响热烈,好评如潮。